- 2021年2月27日

- 読了時間: 5分

更新日:2021年12月9日

普及したZOOM講演会

新型コロナウイルス感染症の影響で、2020年4月頃からZOOMなどのオンライン・システムを利用した講演会が普及してきた。2021年年初来の感染第三波で、首都圏などを中心にさらなる感染拡大が危惧されている。

そのような状況下で、キャッシュレスが推進され、また、普及拡大しつつある。これから社会人を迎え、お金と関わる機会が増える私たちにとって、消費者金融等の金融機関はより一層身近なものとなる。ニューノーマルが求められる社会へと進化していく中で、今回視聴したアコム(株)講演は私たちに考える機会を与えてくれた。

講演:株式会社アコム

ローン・クレジットカード事業、信用保証事業、海外金融事業を主な事業としている株式会社アコムにZOOMを利用したリモート形式でご講演いただき、模擬フィールドワークとして参加した。事業内容の説明および就職活動にあたってのアドバイスを頂き、最後に各自が用意してきた質問にご回答いただいた。

【概要】

日時:2021年1月19日

場所:各自、自宅

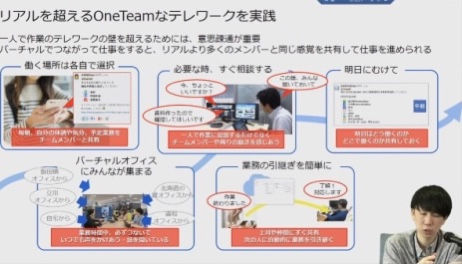

形式:ZOOM会議(テレワーク)/(「キャリア・デザイン応用Ⅰ」講座内)

講演者:萩生田記央様(アコム株式会社 広報・CSR部 CSRチーム)

〈ご講演より〉

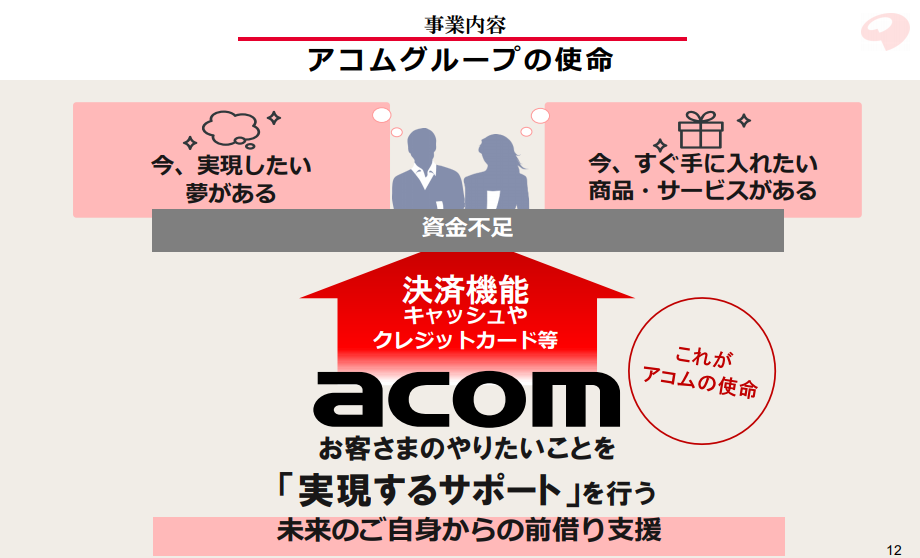

アコム(株)様の事業内容

1.創業の歴史

1936年に呉服商として創業され、創業者の木下政雄様は相互信頼の精神を信条することを心に誓われた。1942年に戦局の影響で呉服商は自主廃業し、1948年に創業者は対物信用である質屋業を再興し、手形割引や商人貸付などの金融業も営んでいた。1960年の高度経済成長期に入ると、流通革命などにより対物信用の需要が下がっていった。そのため、当時では異端であった勤め人信用貸し、「対人信用」での融資へ試験的にビジネスに挑戦し、3年後には新しいタイプの庶民金融システムを導入し、多くの消費者に受け入れられた。

2.企業理念

アコムは人間尊重の精神とお客さま第一義に基づき創造と確信の経営を通じて楽しく豊かなパーソナルライフの実現と生活文化の向上に貢献する。

この理念にはいくつかの共通項がある。それは、いついかなる時、どのような斬新なアイディアにおいても、「お客さま第一義」が前提にあったことだ。お客さま満足のために何ができるのか?その問いかけが、アコム株式会社の商品・サービス開発の原動力になっている。

3.多様な決済方法

店頭販売やインターネットショッピング、通信販売などさまざまな買い物スタイルが普及している現代で、決済方法も多様化している。後払いのクレジットカード、長期で計画的な支払を約束するローンはもちろんのこと、今後はお客さま一人ひとりの生活スタイルに合わせてICTを活用しより一層、多様化する決済手段に対応していく。

4.消費生活の中のローン・クレジット

ローン・クレジットは個人信用情報機関などが管理する「信用」で貸付などが可能か決まる。ここでいう信用とは、返済意思の有無申込者の人格、計画性などを問う自己管理能力、収入を基にした支払い能力、資産額などで判断される。

クレジットカードは、消費者・クレジットカード会社・加盟店の三者間で契約される仕組みであり、分割やリボルビング、加盟店からの手数料などで利益を得ている。

快適な消費生活を送るためには

クレジットカードは上手に利用すれば節約になり、ネットショッピングや海外旅行の際の支払いで便利である一方で「クレジット=借金」という認識を持ち自身が支払い可能な範囲内で利用することが重要である。また、分割やリボルビング払いでは手数料が発生するデメリットがあり、一回の支払金額の低さや、カードの利用でお金を使っている感覚が薄れ、支払いが困難となり他社から借りたお金で借金を返済する多重債務に陥る可能性がある。

キャッシュレスによってお金を消費している感覚が薄れることは、自己管理能力や責任意識の低下にも繋がる。

また、口頭での約束や承諾でも契約にあたるということを理解し、責任を持った消費生活を心掛けることが重要であり、金融トラブルが起きた際には消費生活センターなどに相談することが可能なことを知っているといいであろう。

就職活動にあたって

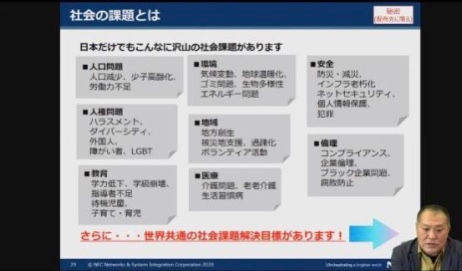

新型コロナウイルスの拡大によって、新しい生活スタイルが浸透してきている。業界・業種に限らず採用条件は厳しくなり、インターネットを通じたオンライン就職活動や、リモートワークの推進により地方で就職予定の学生も場所を問わず活動できるようになった。このような状況から、全国の学生が競争相手となり、且つ売り手市場の就職活動で厳しいと感じるところがある。しかし、どの時代でも企業が求める人材の本質は多種多様ではあるが、物事の本質を捉えられる意欲的な者であるということは変わらない。

質疑応答

疑似フィールドワークを行うにあたり事前学習をし、当日は荒川ゼミ“アコムチーム”から二つ質問をさせて頂いた。

1. ローンの多様化、キャッシュレスの推進の現代で、若者のお金に対する価値観は、金融機関に勤めている萩生田さんからはどう見えているのか。

(金融機関に就職を志望する際、お金に対する考え方はとても重要だと思ったためこの質問をさせて頂いた。)

[回答]

若者のお金に対する考え方は身近で、簡単に扱えると認識しているように見える、と

ご回答いただいた。そして、萩生田さんご自身も学生時代はそのような考えであったと

のこと。入社後、ご自身で勉強してお金に対する価値観が変わったと述べていた。

2. アコムに入社して1番この仕事がやりがいだと思えたことは何か?

[回答]

人事部に所属していた頃に初めて5千万という大金を自分に持たせて貰った。その

時の責任感というのは凄く大きいものだったが、それ以上に自分に任せてくれた事が

凄く嬉しかった。

まとめ

アコムの2020年の営業収益は約2,795億円、売上業界ランキングは2位である。業界上位に位置しているということは、アコムならではのお客さまとの関わりの中で築いた接客力が企業の力となっていると考える。「繋がり」を大事にすることで、お客さまとの信頼関係を構築することができ、日々、アコム株式会社は変化している。

*2019年度卒業生の卒業論文に「キャッシュレス化推進の困難性」に関する論文がありました。参考にしたいとも思います。

(文責:飯田、イニシャル、桐生)