- 2021年7月19日

- 読了時間: 4分

更新日:2021年12月9日

日程:2021.7.5、2021.7.12、2021.7.19

場所:自宅(オンライン会議)

使用ツール:Zoom

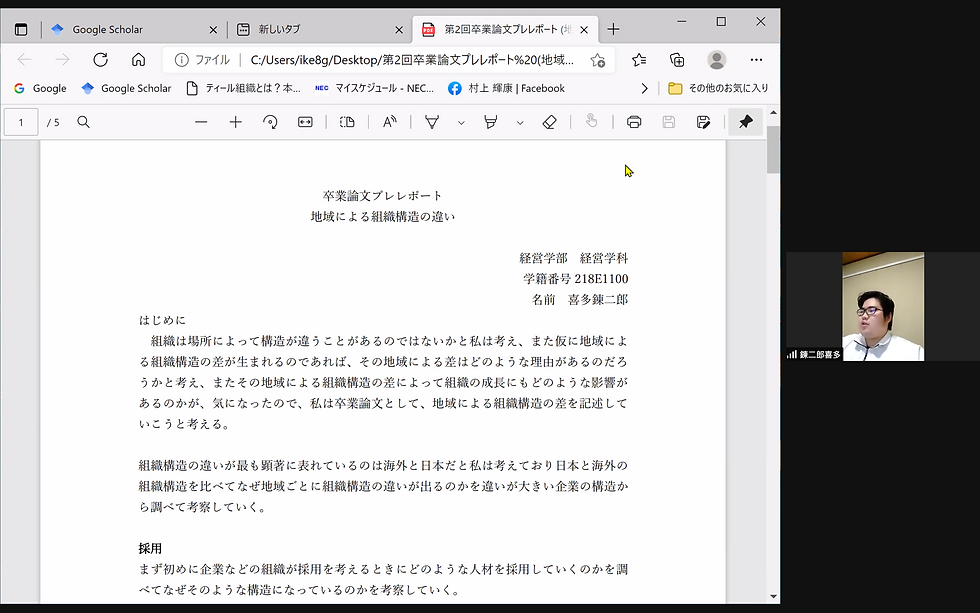

報告者:坂東 亘、黒田 彩斗、桐生 勇一、外河 柊人、白濱 伶太呂

参加者:イニシャル、肖 澤宇、上地 顕永、大崎 成、飯田 竣介、笹岡 裕生、喜多

錬二郎、美留座 愛真理

最後三回の卒論プレ発表会は緊急事態の影響により、皆さんの健康に配慮するため、また前と同じ自宅でZoomを使って行うことになりました。コロナウイルスの影響で、たくさんの人が死んでしまい、商店街も静かになり、財政困難に陥った企業もたくさんあります。人々の日常生活に関して、普段と違って段々とオンラインに移ることは今まで有ったことがない巨大な変容であり、拒むことができなく、受けなければならないことは事実です。

坂東 亘『モビリティ業界の行く末』

現在の自動車業界はガソリン廃止の取り組みや電気自動車、自動車サービスといった様々な取り組みを行っています。今後の自動車業界とモビリティ業界がどのように変化していくのか見ていきたいと思います。

今後のモビリティ業界は「CASE」への対応と「MaSS」がこの業界の鍵になってくるのではないかと感じました。自動運転化、電気自動車の普及の取り組み、シャアリングといった自動車業界を変える変化が起こっています。また、モビリティ業界と自動車業界は同じ言葉に見えて違う意味ということが分かりました。

黒田 彩斗『商店街の現状と今後について』

我々が住んでいる日本には、「小売店や飲食店、サービス業を営む事務所が近接していて

30店舗以上ある場所」を一つの商店街として定義されています。そんな商店街は現在コロナの影響で衰退されており、今後商店街がどのように変化していくのか見ていきます。

商店街は商業施設とコミュニティの場の2つの機能が果たしています。商店街は食べるためや買い物をする以外に訪れる人がいることが分かりました。今後の商店街がどのように活性化されていくのか、商店街に必要なものは何なのか、これから具体的に調べていきます。

桐生 勇一『アニメーション作品聖地と観光地の関係性』

桐生君はアニメーション作品に深く関心を持ち、近年では「鬼滅の刃」が多くの層に浸透して社会現象になるまでの人気を集めていることをニュースなどのメディアを通じて知り、アニメーション作品が観光地に与える影響や課題について興味を抱いているので、アニメーション作品による聖地巡礼及び地域活性化がもたらす影響について調べたいと思い、卒論のテーマにしました。

先行研究によると、「限られたマーケットを対象とした『聖地巡礼バターン』からの脱却が、今後、漫画やアニメを通じた地域活性に課せられたテーマである」ということが分かりました。今後の課題としては、なぜ聖地巡礼が増加したのか、アニメファンの心理的状況を踏まえた上で仮説を立てて研究していきたいです。

外河 柊人『コロナ禍におけるライブ・エンターテインメント業界』

新型コロナウイルスの影響でライブイベントの中止が余儀なくされています。「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」や「COUNTDOWN JAPAN2021」といった直近のライブが延期となりました。コロナ以前の“密”の状態を気にせず、好きなアーティストの音楽を聴き、非日常を体験できる空間がなくなってしまい、とても悲しく思っているので、コロナ禍におけるライブ・エンタメ業界の現状と課題、今後について研究したいです。

コロナ前はライブ観客数や公演回数の増加し、市場規模が拡大して良い影響を与えていました。そんなライブ業界がコロナの影響でイベントの中止や入場制限、またはオンラインでのライブ配信となり2020年には市場規模が80%以上下がっていることがデータで調べられています。現在はまだ緊急事態宣言が解除され、徐々に回復はされているがやはり厳しい状況に陥っているのが現状であります。

今後の課題として、コロナ禍で進むライブのオンライン化について詳しく調べることで今後の展望やどのようにライブ・エンターテイメント業界が進むべきなのかを模索していきたいです。

白濱 伶太呂『流行が生まれる人々の心理』

アパレル業界でアルバイトをしていた際に、店長から何で流行は生まれては無くなりを繰り返すと思うかと聞かれたのがきっかけで、流行が生まれる心理について非常に興味を抱いました。そこで、なぜファッションの流行が生まれるのかについて明らかにしたいです。

今後の課題として、流行を採用する人の動機や流行採用者の特徴を詳しく調べていきたいです。また、流行色の方向性やコロナ禍での消費者の服に対する購買意欲なども取り上げていきたいと考えています。

文責:飯田 竣介、肖 澤宇

最終編集:肖 澤宇